Extraordinario de nuestra vida futura, puede ser algo ordinario de cualquier día del presente

Los jóvenes del Xalapa de hoy pueden disfrutar de diversas salas cinematográficas con grandes pantallas, sonido ecualizado, butacas mullidas y cómodas, en cualquiera pasarán un rato agradable; solo es cuestión de seleccionar, entre muchas, la mejor película, es más asistir al cine actualmente no es un evento de primera elección para divertirse, pues las aplicaciones de internet nos brindan cintas atractivas que disfrutamos desde casa.

En 1956 y 1957, Xalapa contaba con solo dos salas de cine: el Radio, ubicado en Zamora, casi esquina con Enríquez, Xalapeños Ilustres y Primo Verdad, y el Lerdo, en la esquina de Clavijero y Altamirano.

La mayoría de las películas exhibidas en la semana eran mexicanas. Los domingos el première en el Radio era todo un acontecimiento. La entrada costaba cinco pesos y no había más para escoger. Los boletos se adquirían el mismo día en las taquillas abiertas al público unas horas antes. Esto ocasionaba que las filas fueran grandes, con frecuencia llegaba hasta Enríquez, ello daba oportunidad de crear verdaderas tertulias entre los cinéfilos durante la espera. Se encontraban familiares, vecinos, compañeros de escuela o del trabajo. Eran momentos, chismear y actualizarse sobre el acontecer de aquella pequeña ciudad.

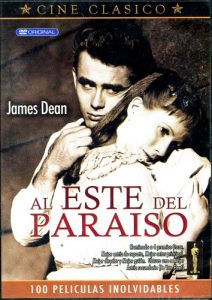

Las damas llegaban “emperifolladas” con sus mejores galas, puesto que siendo domingo se encontrarían con todas las mujercitas de su medio social cotidiano. La moda: faldas amponas expandidas por crinolinas; los muchachos con copete engomado, chamarras rojas con cuello levantado, jeans engrasados para hacerlos brillosos, al estilo James Dean, galán de Hollywood célebre actor en “Al este del paraíso”.

La cinta mexicana María Candelaria de 1944 seguía siendo una atracción para los cinéfilos, nuestras madres la vieron dos o tres veces y en cada ocasión derramaban lágrimas de emoción, parte del placer del cine de antaño.

Cuando la hilera empezaba a moverse, la emoción aparecía crecía, los comentarios se acaloraban, se entraba a la sala, aún con luces, y empezaba la movilización hacia la dulcería situada a un costado de los asientos, no tenía puerta; solo un cortinaje de dos piezas que se abrían al impulsarlas hacia lados con los brazos. Entonces aparecía una tenue luz, un mostrador al fondo y un par de asientos, uno frente al otro, para departir un momento entre quienes ganaban el sitio.

La primera película empezaba, nadie se movía, todo permanecía en silencio. Después de corto tiempo, al voltear hacia cualquier lado se podía ser testigo de arrumacos y cinematográficos besos de parejitas por doquier. El cine era el sitio donde se tenía más posibilidad de “echar novio” con la amada, pues la cinta inicial no era el motivo de la asistencia a la sala; la segunda era la buena. Así que se aprovechaba el primer tiempo en aquellos menesteres románticos.

Terminaba la primera película y llegaba el intermedio, cuando los operadores cambiaban de cinta y equilibraban la cámara con aquellos dos carretes donde se enrollaban las tiras de celuloide, portadoras de las imágenes esperadas. Los asistentes aprovechaban para platicar, ir al baño y otro viaje a la dulcería. Con frecuencia, los operarios de las máquinas cinematográficas, por causas lógicas, al manipular aquellos antiguos armatostes tardaban tiempo para poder reanudar la proyección.

Los asistentes se impacientaban, la gritería no se hacía esperar. Muchos empezaban a chiflar con tonos peyorativos e insinuaciones personalizadas; otros emitían el clásico grito “cácaaarooo” o bien, “abrooon, apúrateee”.

Por fin se proyectaba la película première en tecnicolor y con Panavisión. Podíamos ver a Elizabeth Taylor y Rock Hudson, Jean Simons, Robert Taylor, el rey de los westerns John Wayne u otra luminaria pionera de filmes espectaculares. La rutina de silencio, comer palomitas y besuquearse se repetía.

A eso de las ocho de la noche la función finalizaba y en bloque los espectadores iban a parar al Parque Juárez hasta las diez de la noche, entonces las calles quedaban desiertas; era la hora de arroparse en casa. En esas vueltas al parque, como se las conocía, nacieron muchos romances, algunos transitorios, otros para toda una vida.

Los miércoles, la fiesta era en el cine-teatro Lerdo. Ahí era de rompe y rasga. Por tres pesos se disfrutaba de tres películas mexicanas en blanco y negro. Podían ser El charro negro, con Raúl de Anda; Santo contra las momias de Guanajuato o El Ceniciento, con el genial Germán Valdés, Tin Tan. Esas noches no había arrumaco de novios, se escuchaban gritos y carcajadas motivadas por las escenas de las películas.

En la sala de luneta o en los palcos, la mayoría de espectadores eran adultos; pero en galería, cuya superficie estaba “bolada” en un tercer nivel, los adolescentes armábamos una algarabía singular, motivo de molestia para los espectadores en palcos y luneta, quienes voceaban un “¡Shhhhstt, cállense, cotorros!” A veces los de arriba aventaban palitos de paleta y envolturas de plástico hechas bola a los de abajo. A ratos, la película solo formaba parte de la diversión. Pero todo era parte del espectáculo.

Alrededor de las nueve de la noche la función terminaba, los parroquianos de gayola, como también se le decía al tercer nivel del auditorio, salían presurosos a Billares Lerdo, salón ubicado junto al cine. Se jugaba pool, “guerras”, carambola. Siempre había billaristas, muchos de estos eran señores ya entrados en años, verdaderos expertos en ese pasatiempo, que jugaban por dinero.

Los cinéfilos, de 15 a 17 años, iban a aprender a jugar entre ellos y el tiempo se les pasaba sin sentir. Cuando se daban cuenta, pagaban al coime, es decir, al encargado del billar, quien proporcionaba las bolas, asignaba mesa y cobraba por hora de juego. Los muchachos salían presurosos porque la hora de llegada a casa era, a más tardar, a las diez de la noche.

El billar es un juego de mesa, exige talento, imaginación y habilidad corporal para imprimir los efectos necesarios con el taco a la bola blanca, emisaria de las intenciones del tirador. Sin embargo, los padres de aquella época restringían a los muchachos su asistencia porque en esos salones había apuestas y ahí se aprendía a fumar. Los muchachos acataban indicaciones, pero los miércoles se escapaban un rato, aunque ¡cuidado con oler a tabaco!

Actualmente, ir al cine es confortable, pero ya no implica la aventura provinciana de antaño. Xalapa en aquella dimensión temporal era distinta en todo, lo más añorado por quienes la vivieron es su sabor de provincia, su aire cristalino, la seguridad entre amigos, sus alrededores verdes, húmedos, con algunos riachuelos, su entorno con sabor pueblerino y campirano que los xalapeños sienten como parte de su patrimonio emocional.

La vida ordinaria en Xalapa de aquella época hoy es un recuerdo extraordinario de un tiempo que no volverá.

hsilva_mendoza@hotmail.com